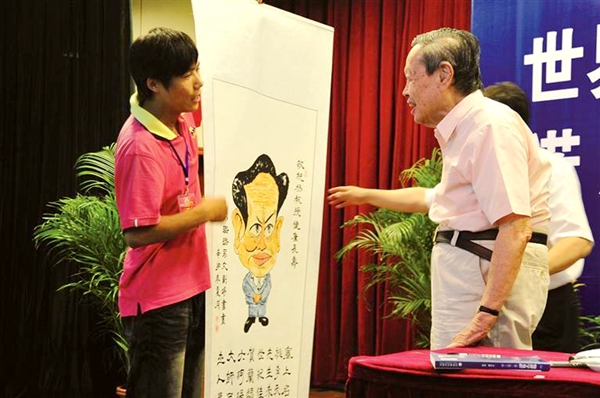

宁夏大学学生送给杨振宁先生一幅画。

杨振宁在宁夏大学与师生交流。

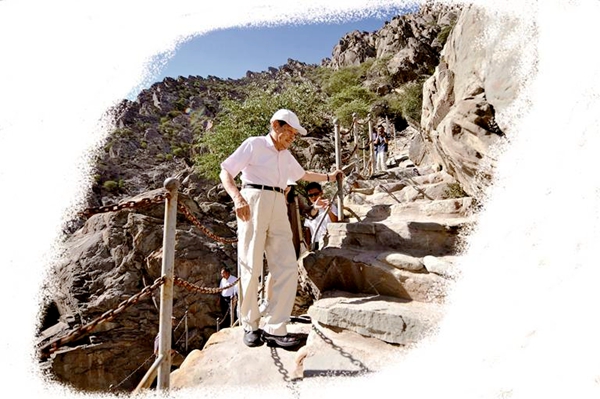

在贺兰山岩画景区,杨振宁先生扶着铁链缓步走上台阶。

杨振宁先生一行对贺兰山岩画表现出浓厚兴趣。

杨振宁先生兴致勃勃地当起了摄影师。

杨振宁、翁帆夫妇参观贺兰山岩画景区。

10月22日,宁夏日报报史馆内,泛着银灰色光泽的圆形手柄缓缓转动,高约2.5米的档案柜在滑道上匀速移动,宁夏日报报业集团全媒体技术中心融资数据科负责人细心地戴好白手套,从档案柜里寻找存档的2011年宁夏日报纸质版。

“找到了。”精装本紫红色的封皮透着历史沉淀的厚重感,小心翼翼地翻开合订本,停留在2011年6月22日:世界著名物理学家、诺贝尔奖获得者杨振宁教授夫妇一行应邀到宁夏大学访问交流,这是宁夏大学进入“211工程”建设行列以来,首位到访的国际级学术大师,也是第一位走进宁夏的诺贝尔奖获得者。

从2011年6月23日至26日,宁夏日报、新消息报连续刊发8篇报道,聚焦杨振宁先生参观宁夏大学校园建设情况、以《我的学习与研究经历》为题作专场报告,参观西夏陵遗址和贺兰山岩画景区……杨先生的音容笑貌、风趣本真,让人记忆犹新。本报采访了两位曾报道杨振宁先生来宁的记者,听他们重温杨先生与宁夏的那段往事。

他对任何事物都保持着探索欲 受访者:崔万明(原新消息报记者)

著名物理学家杨振宁先生逝世,得知这个消息时我正在上课。下课后,我赶紧翻看与此相关的新闻。看着看着,便想起了14年前的那次采访。那是杨先生应邀到宁夏大学作报告的第二天,要去贺兰山岩画景区参观,我和两位同事跟随采访。

说是采访,其实是一次贴身记录。主办方考虑到先生的年龄和精力因素,游览日只允许我们跟随,不作打扰。我们全程跟随杨先生,记录了他的一言一行。

起初,让我印象深刻的是杨先生的旺盛精力。其时,先生已是89岁高龄,但在观看贺兰山太阳神岩画时,拒绝了工作人员搀扶和妻子翁帆女士的帮助。太阳神岩画是贺兰山岩画的镇山之宝,用清晰的线条磨刻于距离地面20多米的一块巨石上,想要近距离观看,需要爬上约60°的曲折陡坡。我印象中,当时的爬坡路还是在人们自然踩踏出的脚印处修整了水泥台阶,而且这段小路曲折蜿蜒,无论是谁,走上去都要小心谨慎。

杨先生走到此处,工作人员都有点紧张,想要上前搀扶,他说了句“不用,我自己来”,便向坡上走去。走到一半拐弯处,陪在身边的翁帆女士拉起他的左手,想要搀扶,他也只是小声说了一句“我可以”。这着实让我感叹。但一想到杨先生如此高龄,仍在清华大学给本科生亲自授课,便觉得也在情理之中。

与旺盛的精力和矍铄的精神相比,杨先生给我印象更深的是他对一切事物的探索欲。在银川世界岩画馆,杨先生一边听时任岩画管理中心主任翟彦君介绍,一边手举DV拍摄,并且不断发问。最初看到岩画时,他问,“这是怎么刻上去的?用的什么工具?”随着观赏的岩画越来越多,杨先生又发问:“这算不算面积最大的一幅岩画?”在一幅名为“长颈鹿”的岩画前,得知其距今已有6000年历史,杨先生问:“岩画的年龄是怎么测出来的?”讲解员告诉他,研究者是参照长颈鹿在这片土地上出现的时间推断岩画年龄的,杨先生微笑着点了点头,若有所思。

参观完展厅,杨先生应邀为岩画馆题词,提笔写下“岩画博物馆之创建是中华文化复兴的象征”,并极为认真地写下落款。有人提议让翁帆女士也写下感受,她礼貌婉谢,“我签个名字就可以了。”

杨先生写完后,现场一位陪同人员说:“您的评价很高。”他笑了笑,接着问起岩画馆在全国乃至全世界的地位。得知此馆是银川市出资修建的,杨先生说了声“了不起”。返回的路上,杨先生感叹:“贺兰山很漂亮,可以(在此)设一个公园。”看到东边平坦的银川平原时,先生又举起了DV,对着平原拍摄了很久。

一位世界级的大师,耄耋之年仍对任何事物都抱有热情,都保持着探索欲,这是科学家的态度,更是伟大的人格魅力。

谦逊低调、平易近人的老人 受访者:张涛(原新消息报记者)

2011年6月,杨振宁先生应宁夏大学之邀,与翁帆女士一同到访宁夏。彼时,身为教育报道跑口记者的我,有幸接到了这次采访任务。

6月22日,杨振宁先生在宁夏大学作题为《我的学习与研究经历》的专场报告,和师生们分享科研生涯的宝贵心得。谈及成功经验,他凝练为“兴趣——准备——结果”的核心逻辑:先发现兴趣,再悉心培养,最终推动兴趣结出成果。在这场持续一个多小时的讲座中,杨先生思维敏捷、谈吐清晰、幽默风趣,当时能容纳500余人的报告厅座无虚席,后续赶来的学生挤满了过道。

在提问环节,杨先生有问必答,耐心回应每一位学生的求知热情。当被问及“如何培养大学的人文精神与科学精神”时,先生给出了恳切建议:“要鼓励学文科的学生多懂一些科普知识,学科学的学生则要对文学、社会学问题生发兴趣。”他还毫无保留地传授了自己的“渗透法”治学心得——听深奥的讲座,即便初次难懂,也能收获零星认知,反复接触便会渐入佳境,这种积累方式对研究训练大有裨益。

6月23日,杨振宁先生和翁帆女士到贺兰山岩画景区参观。当日,先生兴致高涨,见景区风光如画,不时请同行者为他和翁帆女士拍照。还细心指导拍摄角度,兴起时又举起随身背的相机为翁帆女士拍照。

走到太阳神岩画前,杨先生坚持要爬上岩壁,近距离欣赏太阳神岩画。当时,出于先生的安全考虑,大家极力劝阻,但杨先生还是扶着台阶上方的铁链,迈步上前。来到太阳神岩画前,还回身招呼山下的人也上来看看。下山时,先生仍然扶着铁链,不让别人搀扶,一步一个台阶自己走了下来。

这次采访,让我对这位伟大的物理学家有了更深入地了解,世人眼中的科学巨匠,在众人面前却是一位谦逊低调、平易近人的老人,而且能保持那份本真,坚持做最真实的自己,令人敬佩不已。

记者手记

送别的最好方式是纪念,缅怀的最好方式是前行。重温杨振宁先生14年前来宁的温暖故事,字里行间,不但能看到采访者真挚的情感,更能看到大师风采。作为新闻工作者,以文字的形式把这段故事从史海钩沉中轻轻捧起,见证者、记录者、讲述者的责任,在肩头更加清晰,也愈发厚重。(记者 袁洋/文 武晓瑜 季正/图)